文/ 陈利

张扣扣的家

信息纷乱的春节假期里,人们可能记住了一个出现频率极高的名字:张扣扣。

大年三十,在陕西省南郑县,一名叫张扣扣的男子持刀杀死同村一家王姓父子三人,后其投案自首。

这起简单的刑事案件,由于勾连着22年前的一件往事,继而产生了极富戏剧性的效果:1996年,张母与同村王姓父子三人因发生口角,被当时17岁的王家三儿子王正军手持木棍打伤头部,导致抢救无效死亡,后经当时的司法系统调查认定,以故意伤害罪判处有期徒刑7年。

就是这段往事刷爆了网络。

从情理角度讲,替母报仇,天经地义。于是,君子、大英雄、义侠等等我们在古装戏里才能听到的称号,一股脑扣在了张扣扣头上——他硬生生地被塑造了。而随着信息和情感一遍又一遍地覆盖,使得简单的案件变得越来越复杂。

人们固执地认为,王家父子三人与张家的纠纷=恶霸欺凌乡亲;未满18岁的嫌疑人判刑7年=官官相护,世道黑暗;张扣扣从军=为了习得杀人的本事;张扣扣35岁且未婚=为了不连累他人的孤胆英雄行为;张扣扣杀害父子三=不伤害妇孺的侠义之举……

然而,另一些信息显示得却恰恰相反:王家家境一般,并非村霸;“未满18岁的嫌疑人判刑7年”是依据的“79刑法”规定,即故意伤害致人死亡的处七年以上有期徒刑或者无期徒刑。并且未满十八岁的被告人不能适用死刑,这个规定一直沿用至今。

总之,张扣扣案就像江歌案一样,被公众、律师、学者们“消费”得干干净净。然而,冷静的人会发现,张扣扣案似乎成为了现代社会的一剂精神安慰药,它在充分满足了人们信息饥渴的同时,也满足了人们的大英雄式假想和易水寒式意淫,更满足了人们宣泄种种隐晦的仇恨心理。

复仇,自古以来一直具有高度的黏性。无论是荆轲刺秦、勾践卧薪尝胆,无论是哈姆雷特还是基督山伯爵等等真实的、虚构的,总是能激发人们的心理共鸣,给予某种慰藉。甚至欧·亨利的短篇小说里有一篇专门写某人为了进入上流社会而购买“世仇”的故事;而诸如《伸冤人》和《守法公民》这类以匡扶正义和复仇为主题的电影,总是会拥有无数粉丝。

然而,现实中的仇恨却是一种无尽的精神痛苦,“被恨的人没有痛苦,恨人的人却终将遍体鳞伤”。在《圣经》这本伟大著作上,提供了两种处理仇恨的方法:一种是“以眼还眼,以牙还牙”;另一种是告诫人们不要自己伸冤,“宁可让步,听凭主怒。”

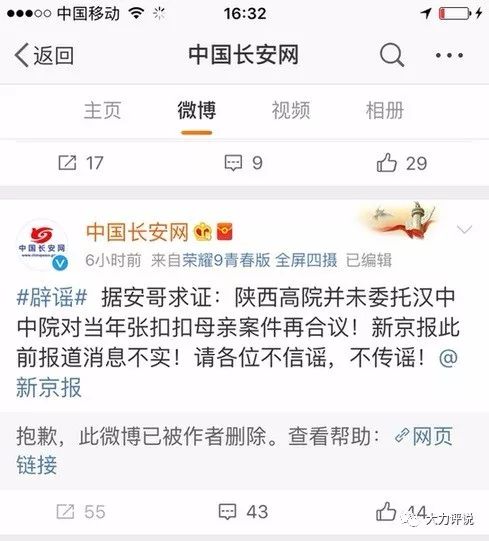

很遗憾,张扣扣选择了前一种方式。我们并非张扣扣,所以无法深切体会那种痛苦。但是,相信在现代文明社会里,所有仇恨的宣泄都不能绕开神圣的法律。同时,希望有关方面能够第一时间发布准确的信息。

“在正义的法律中,最神圣的,或者说,被违背时要求报复与惩罚的呼声似乎最高亢的,就是保护我们邻人的生命与身体的那些法律。”亚当·斯密在《论正义与仁慈》中说。

责任编辑:张华